子どもが高学年になるにつれて、お父さんは試合や練習試合などの審判をお願いされるようになりますよね。

年に数回の審判講習会で学んでみても、いざ試合の審判をするとなると、戸惑って少し引っ込み思案になりますよね。

そこで、審判のやり方や動き方の基本を解説していきます。

私自身の経験も踏まえ、今回は2塁審についてお伝えしていきますね。

私は関西圏の県軟式少年野球協会に所属しており、A級ライセンス(県大会の球審、塁審ができる資格)を取得しています。

現在も現役で審判を行っています。

2塁審のやるべきことは主に4つ

私の経験から、特に責任をもって2塁審のやるべきことは大きく分けて4つあります。

それぞれの場面でジャッジあるいは確認することになります。

①フォースプレイ、タッグプレイに対する「アウト、セーフ」のジャッジ

②ランナーが盗塁時(タッグプレイ)での「アウト、セーフ」のジャッジ

(※少年野球では2塁への盗塁の頻度が多いです)

③外野への飛球に対する「キャッチ、ノーキャッチ」のジャッジ

④走者がベースを踏んだか否かに対する「触塁」の確認

(※アピールプレイのため、野手からアピールがあった場合のみジャッジする)

詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:塁審の構え方!ジャッジに至るまでの基本動作及びジェスチャーを解説!

主にやるべきことは上述したとおりですが、塁審としては2塁審が最も広範囲にグラウンドを動き回ります。

厳密には、もう少しやることがありますね。

しかしながら、細かいところは机上だけではなかなか身につくものではありません。

試合や練習試合での実践、あるいは講習会などを通して、体験しながら少しづつ覚えていくのがいいでしょうね。

実際に私自身も練習試合などの実践から、細かいところを覚えていきました。

先ほど述べましたが、2塁審はグラウンドを広く動き回ります。

打球の方向、ランナーの位置やアウトカウントなど、プレイの場面で2塁審の立ち位置が変わってきます。

私の経験から塁審の中では、最も難しいですね。

いきなり大会(本試合)で2塁審をせず、初めのうちは審判講習会や多くの練習試合で、基本的な2塁審の動き(フォーメーション)を覚えることをおすすめします。

本試合では、最初は1塁審あるいは3塁審から実践し、試合を通じて4審判員の連携から2塁審の動きを学ぶのがいいと思いますよ^^

2塁審の立ち位置は基本4つ

2塁審の立ち位置には基本的に4つあります。

都道府県の各少年野球協会によっては、2塁審の立ち位置が若干異なる場合もあり得ます。

地元の先輩審判員に確認してみてくださいね。

あまり大きく異なることはないと思われますので、我が地域の少年野球協会を例に図で示します。

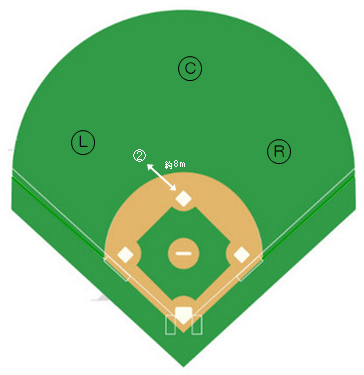

2塁ベースでジャッジを必要としない場合

2塁ベースでジャッジを必要としない場合とは、1塁からランナーの盗塁が無い場合と2塁ベースを占有していない(ピッチャーからの牽制が無い)場合を指します。

具体的には「ランナーが各塁にいない場合」「ランナーが3塁にいる場合」です。

この場合には、1塁と2塁ベースを結んだ延長線上で、2塁ベースから約8mくらい後方に立ちます。

審判の構え方については、ランナーが塁を占有(今回は3塁を占有)している場合と占有していない場合とで異なります。

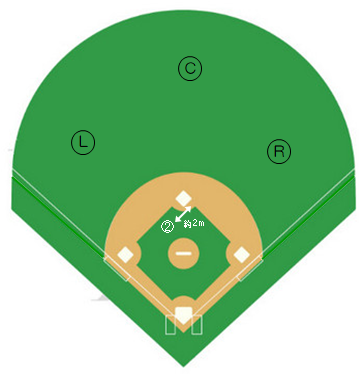

1塁ランナーが2塁ベースへの盗塁に備える場合

「ランナーが1塁にいる場合」「ランナーが1、3塁にいる場合」を指します。

この場合には、2塁と3塁ベースを結んだ線上より内側で、2塁ベースより約2mくらい離れたダイヤモンド内に構えて立ちます。

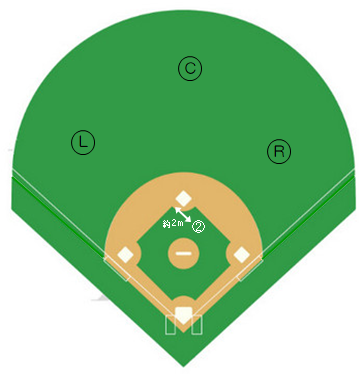

ピッチャーあるいはキャッチャーからの牽制に備える場合

「ランナーが2塁にいる場合」「ランナーが1、2塁にいる場合」「ランナーが2、3塁にいる場合」「満塁(ランナーが1、2、3塁(内野手が定位置)にいる場合)」を指します。

この場合には、1塁と2塁ベースを結んだ線上より内側で、2塁ベースより約2mくらい離れたダイヤモンド内に構えて立ちます。

これは、ピッチャーあるいはキャチャーからの牽制に備えての立ち位置であります。

よく見えるようにベース近くまで寄ってジャッジするわけですね。

また、2塁走者の進塁に対して、2塁審が邪魔にならないようにも配慮されています。

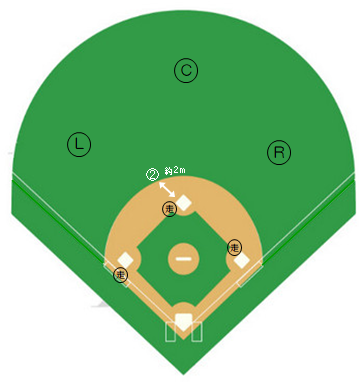

2塁にランナーがいるが、ピッチャーあるいはキャッチャーからの牽制が考えられない場合

守備側が得点を取られないよう本塁でアウトを狙うために、内野手(特に二塁手及び遊撃手)が前進守備をする場合があります。

よく見られる場面としては、ノーアウトあるいはワンアウトで、得点差が僅差である場合に起こりやすいです。

具体的には、「満塁(ランナーが1、2、3塁(内野手が前進守備)の位置にいる場合)」を指します。

この場合には、1塁と2塁ベースを結んだ延長線上で、2塁ベースから約2mくらい後方のダイヤモンドの外側で構えて立ちます。

2塁手と遊撃手の守備を邪魔しない位置で、少し特殊な立ち位置になりますので、少年野球の組織(協会、連盟など)によって異なる場合があります。

チームの審判員やお父さん審判(先輩審判)に確認してみてくださいね。

2塁審のジャッジするポイント

ゲーム(試合等)を進行するうえで、審判員4名で行っているわけであります。

その際、様々なプレイの場面で4名の審判は連携するようにフォーメーション(審判の動き)が決められています。

フォーメーションについては、一言でお話できませんので、参考までにランナー無しの場合を取り上げてみます。

詳しくは下記の関連記事をご覧くださいね。

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー無し編〕図解!

ジャッジする2塁審の範囲

ここでは、一番オーソドックスな場面を例に挙げ、2塁審のジャッジするポイントを説明します。

ランナー無しで、打者が外野へ飛球を打った場合を想定してみます。

このとき、打球の飛ぶ範囲で各塁審のジャッジする範囲が決まっています。

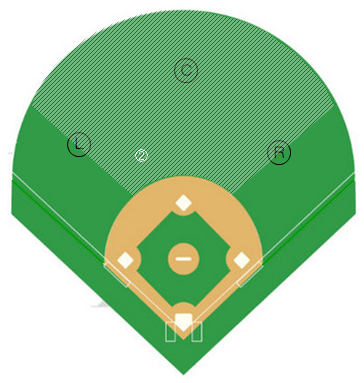

下図に示したように、外野手(左翼手、右翼手)が守る定位置を基準にして、グラウンドの内側を2塁審がジャッジします。

2塁審はかなり広い範囲を受け持つわけなんですね。

2塁審がダイヤモンド内にいる場合には、外野への飛球に対してジャッジすることはなく、ダイヤモンド内でのジャッジに専念します。

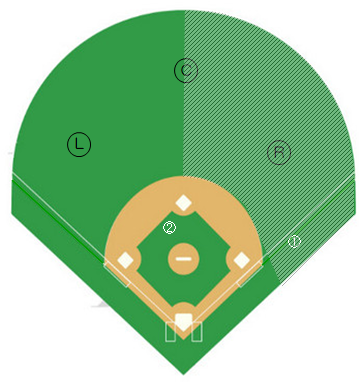

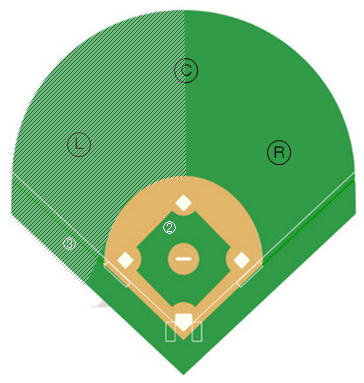

ちなみに2塁審がダイヤモンド内にいる場合、参考までに外野への飛球に対する1塁審及び3塁審の受け持つ役割、すなわちジャッジする範囲は下図のようになります。

外野の全範囲を1塁審及び3塁審で受け持つことになります。

〔参考:1塁審の範囲〕

〔参考:3塁審の範囲〕

2塁審がジャッジする判断およびタイミング

ダイヤモンドの外側にいる場合

2塁審のジャッジする範囲は解りましたが、どのように判断しジャッジするのかについて、タイミングも併せてお話しますね。

2塁審がジャッジする範囲に打球がフライで飛んできた場合、その打球の方向へ走っていき、構えて打球の状態を確認し、一呼吸置いてジャッジします。

捕球の判定であれば、キャッチあるいはノーキャッチのジャッジをすることになります。

ジャッジのしかたについて、詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:塁審の構え方!ジャッジに至るまでの基本動作及びジェスチャーを解説!

また、球場のようなグラウンドでなければ、外野手を超えていくような打球に対して、‘追いきり’と言って、2塁審はボールと外野手を追いかけていきます。

追いきり後、基本的にはダイヤモンドに戻ってくる必要はありません。

グラウンド奥にボールデッドラインが設定されていれば、そのラインぎわを確認のうえジャッジをします。

ダイヤモンド内にいる場合

基本的に内野フライの打球に対するジャッジは球審が行います。

2塁審のジャッジはタッグプレイやフォースプレイでの判定がよく起こります。

タッグプレイでは、走者が先に2塁ベースを踏んだのか、あるいは内野手の走者へのタッグが先だったのか否かでアウト、セーフが決まります。

この場合には、2塁ベースの縁をしかっりと見ておき、そこへ走者の足(または手)がやって来たとき、触塁が早いのか、あるいはタッグが早いのかを確認します。

また、この後、離塁していないか否かも確認し、すぐにジェスチャー及びコールをせず、一呼吸置いてジャッジします。

内野手がボールを完全捕球していることも確認してくださいね。

また、フォースプレイでは、走者が先に2塁ベースを踏んだのか、あるいは内野手の捕球が先だったのか否かでアウト、セーフが決まります。

これを同時に目視で判断することは困難で、ほとんどできないと言ってもいいでしょう。

そこで、どのように判断するかといいますと、2塁ベースを目視し、走者が触塁しているかを確認します。

それと同時に、内野手がグラブに捕球した時の音を聞き、どちらが早かったかのタイミングで、アウトかセーフの判断をします。

その際、すぐにコール及びジェスチャーをせず、一呼吸置くようにしてくださいね。

内野手の捕球が完全なものであるか否かを確認するためにも一呼吸置き、間違ったジャッジを避ける狙いがあります。

審判は孤独ではない

数多く試合などで審判を行っていると、様々なプレイに遭遇します。

どうしても解らないことがあり、ジャッジに迷うことが出てきます。

その時には、自分が思ったとおりに自信を持ってジャッジすることをおすすめします。

その後、ベンチからジャッジに対するクレームがあった場合、球審がタイムを取ります。

そして、そのジャッジに対して4審判員(球審、1塁審、2塁審、3塁審)がグラウンド内で集まり、4名で協議してジャッジの可否を判断します。

主のジャッジが2塁審であった場合、必ず他の3審判員(球審、1塁審、3塁審)はプレイを補助する役割を持っています。

したがって、独りで審判をしているわけではないので、孤独な状況ではないんですね。

4名の審判員がグラウンドで連携し合っているので、心配することはなく、返って心強いんですね。

私自身の失敗談になりますが、審判を始めた頃、ツーアウトランナー2塁の場面で、少しライトよりのフライを中堅手が前進し、飛び込んで捕球する打球をジャッジすることになりました。

私はノーバンドで取ったと判断しアウトのコールをしたのですが、攻撃側のベンチからクレームがあり、4名の審判員で協議することになりました。

実際には、1塁審が真横からワンバンドで打球を捕球していたところを見ており、結果としてノーキャッチ、すなわちフェアーとの判定に変わりました。

球審より守備側のベンチにプレイの説明をして、事なきを得た経験があります。

審判員も人間ですからヒューマンエラーは付き物です。

ただ、あまりミスが多いのも問題ですので、そこのところは練習試合や大会(試合)を多く積んで経験することでミスを減らしていくことも大事ですね。

まとめ

2塁審のやるべきこと、プレイでの立ち位置や基本的な動きといった審判のやり方、またジャッジのポイントについてもお話しました。

さらには、2塁審は塁審の中で最も難しいため、練習試合などの経験をたくさん積むことの大切さもお伝えしました。

今回は、2塁審の基本を解説しましたが、審判するうえでの一助になれば幸いであります^^