少年野球に関わっていると、お父さんは試合や練習試合などの審判をお願いされることがあります。

チームが所属している審判講習会に参加しても、年に数回程度の学びでは、いざ審判をお願いされると、自信がなく、なかなか自ら進んでやろうという気持ちが起こらないことがありますよね。

そこで、審判のやり方や動き方の基本を解説します。

私自身の経験も交え、今回は3塁審についてのお話をしていきますね。

私は現在、関西圏の県軟式少年野球協会に所属しております。

10年くらい前にA級ライセンス(県大会の球審、塁審ができる資格)を取得し、現在では月に多い時は30試合くらいの審判をしております。

3塁審のやるべきことは主に5つ

3塁審のやるべきことは大きく分けて5つあり、それぞれの場面でジャッジあるいは確認することになります。

・フォースプレイ、タッグプレイに対する「アウト、セーフ」のジャッジ

・ランナーへの牽制及びランナー盗塁時(タッグプレイ)での「アウト、セーフ」のジャッジ

(※少年野球ではピッチャーからの牽制が多いです)

・外野への飛球に対する「キャッチ、ノーキャッチ」のジャッジ

・外野への飛球、および1塁ベース付近への打球に対する「フェア、ファール」のジャッジ

・走者がベースを踏んだか否かに対する「触塁」の確認

(※アピールプレイのため、野手からアピールがあった場合のみジャッジする)

詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:塁審の構え方!ジャッジに至るまでの基本動作及びジェスチャーを解説!

主にやるべきことは上述したとおりですが、3塁審として厳密には、もう少しやることがあるんですね。

しかしながら、塁審の中では動きが最も少なく、審判をしやすいといった特徴があります。

審判経験の少ないうちは、1塁審あるいは3塁審を実践することをおすすめします。

ただ、3塁ベース上でのジャッジがあるため、得点につながる重大な場面だということで、心理的にあまりやりたがらない人が多いですね^^;

自信をつけるためにも机上だけでなく、やはり試合や練習試合などを通して実践することで、身をもって覚えていけばいいと思います。

私自身も審判を経験しながら、細かいところを覚えていきました。

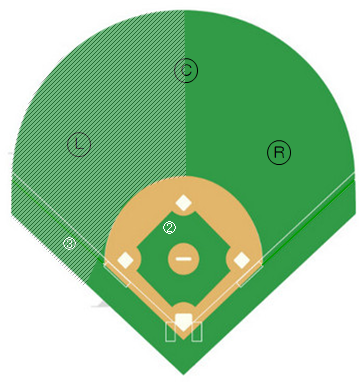

3塁審の立ち位置は基本3つ

3塁審の立ち位置には基本的に3つあります。

ランナーが3塁ベースを占有している(3塁ベースにいる)場合、2塁ベースを占有し、3塁ベースにいない場合、それ以外の場合で、3塁審の立ち位置が変わってきます。

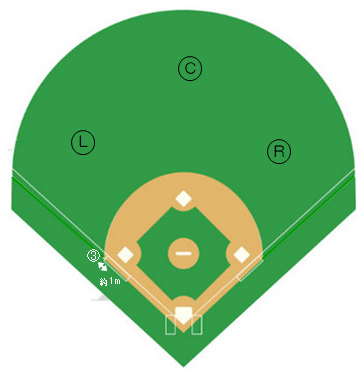

ランナーが3塁ベースを占有している場合

「ランナーが3塁にいる場合」「ランナーが1、3塁にいる場合」「ランナーが2、3塁にいる場合」「満塁(ランナーが1、2、3塁にいる場合)」を指します。

この場合には、3塁ベースから約1mくらい後方、ラインの外側で構えて立ちます。

これは、ピッチャーあるいはキャチャーからの牽制に備えての立ち位置であります。

よく見えるようにベース近くまで寄ってジャッジするわけですね。

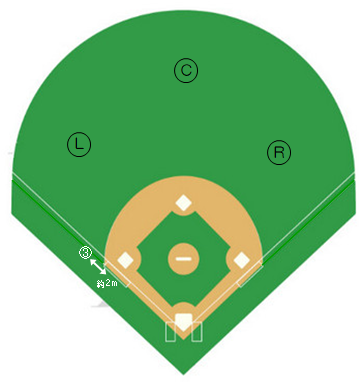

ランナーが2塁ベースを占有し、3塁ベースにいない場合

「ランナーが2塁にいる場合」「ランナーが1、2塁にいる場合」を指します。

この場合には、3塁ベースから約2mくらい後方、ラインの外側で構えて立ちます。

これは、2塁ランナーの盗塁に備えると同時に、外野への飛球にも備えた立ち位置であります。

2塁ランナーが3塁へ盗塁してきた場合には、3塁ベース近くまで寄って、「アウト」「セーフ」のジャッジをします。

外野への飛球(中堅手より左側の打球)の場合には、「ノーキャッチ」「キャッチ」のジャッジや追いきりなど、外野での審判の役割があります。

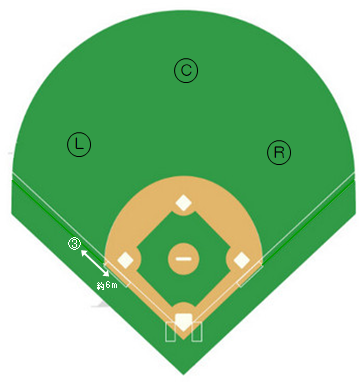

ランナーが2塁ベース及び3塁ベースを占有していない場合

「ランナーが各塁にいない場合」「ランナーが1塁にいる場合」を指します。

この場合には、3塁ベースから約6mくらい後方、ラインの外側

に立ちます。

審判の構え方については、ランナーが塁を占有している場合と占有していない場合とで異なります。

3塁審のジャッジするポイント

4名の審判員で、試合や練習試合を進行しています。

試合の中では、色々なプレイの場面が起こり、その都度、4名の審判員が連携するようにフォーメーション(審判の動き)が決められています。

フォーメーションについては、一言でお話できませんので、参考までにランナー無しの場合を取り上げてみます。

詳しくは下記の関連記事をご覧くださいね。

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー無し編〕図解!

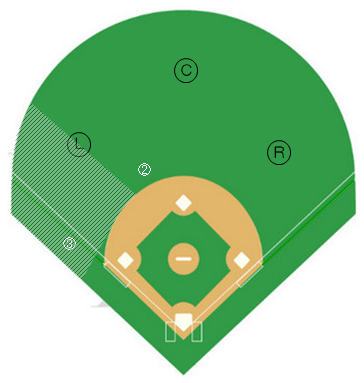

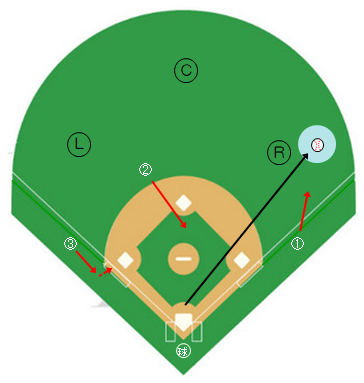

3塁審の外野におけるジャッジする範囲

ここでは、よくある簡単な場面を例に挙げ、3塁審の外野におけるジャッジする範囲を説明します。

2塁審がダイヤモンドの内外にいる場合により、ジャッジする範囲が異なります。

ランナー無し等で、打者が外野へ飛球を打った場合を想定してみます。

このとき、下図に示したように、2塁審がダイヤモンドの外にいる場合で、3塁審は外野手(左翼手)が守る定位置を基準にして、グラウンドの外側および外野手(左翼手)の前後の飛球をジャッジします。

ランナーが有り、2塁審がダイヤモンド内にいる場合は、外野への飛球に対して1塁審及び3塁審が受け持ちます。

3塁審の役割は下図のように、中堅手(センターライン)より左側をジャッジすることになります。

3塁審がジャッジする判断およびタイミング

3塁審のジャッジする範囲は解りましたが、どのように判断しジャッジするのかについて、タイミングも併せてお話しますね。

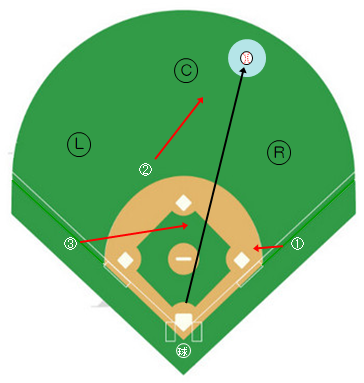

ランナー無しで、打者が外野へ飛球を打った場合を考えてみます。

2塁審がダイヤモンドの外側にいるわけですが、打球の飛ぶ方向によって、3塁審の動き方が変わります。

右翼手への飛球の場合

仮に長打になった場合、打者が3塁まで到達するまでに時間があるため、下図の位置(赤実線)でグラウンド全体を俯瞰します。

2塁ベースに打者が近づけば、遠目で触塁を補助的に確認します。

その後、打者が3塁へ来るようであれば、3塁ベースへ近寄り(赤点線)、タッグプレイに備えるか、あるいは本塁へ向かうのであれば触塁の確認をします。

タッグプレイが起こりそうな場合には、打者が先に3塁ベースを踏んだのか、あるいは三塁手の打者へのタッグが先だったのか否かでアウト、セーフを判断します。

この場合には、3塁ベースの縁をしかっりと見ておき、そこへ打者の足(または手)がやって来たとき、触塁が早いのか、あるいはタッグが早いのかを確認します。

この時、打者が離塁していないか否かも確認し、慌ててジェスチャー及びコールをせず、落ち着いて一呼吸置いてからジャッジするようにしてくださいね。

三塁手の捕球が完全なものであるか否かを確認するためにも一呼吸置き、間違ったジャッジを避ける狙いがあります。

三塁手がボールを完全に捕球していることも、併せてよく見てくださいね^^

詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:塁審の構え方!ジャッジに至るまでの基本動作及びジェスチャーを解説!

審判の経験が浅く、あまり余裕がないうちは、3塁ベースの触塁は確実に確認し、補助的な2塁ベースの確認までは失念しても大丈夫ですよ。

中堅手への飛球の場合

2塁審が飛球に対するジャッジをしますので、2塁ベースでのタッグプレーに備えます(赤実線)。

仮に長打になった場合には、遠目で1塁ベースの触塁を補助的に確認し、2塁ベースの触塁をきっちり確認します。

先ほどもお話しましたが、補助的ではない責務としての2塁ベースの触塁は確実に見るようにしましょう。

左翼手への飛球の場合

3塁審がジャッジする範囲にフライで打球が飛んできた場合ですね。

飛んできた打球の方向へ走っていき、構えて打球の状態を確認し、一呼吸置いてジャッジします。

捕球の判定であれば、キャッチあるいはノーキャッチのジャッジをすることになります。

ジャッジのしかたについて、詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:塁審の構え方!ジャッジに至るまでの基本動作及びジェスチャーを解説!

また、球場のような囲われたグラウンドでない場合には、長打のような外野手(左翼手)を超えていくような打球に対して、‘追いきり’と言って、3塁審はボールと外野手を追いかけていきます。

追いきり後、基本的にはダイヤモンドへ戻ってくる必要はありません。

グラウンド奥には、よくボールデッドラインが設定されていることがあり、そのラインぎわを確認してジャッジをします。

審判は孤独ではない

試合などで審判を行っていると、本当に色々なプレイに遭遇します。

その時にジャッジに迷うことがあり、けっこう焦ったりもします。

でも、自分が思ったとおりに自信を持ってジャッジすることが大事なんですね。

一瞬に判断するプレイもありますが、ジャッジしないことが最も良くないですね。

両チームがそのプレイに対して、迷ってしまうからなんですね。

ジャッジした後、ベンチ等からジャッジに対するクレームがあった場合には、球審がタイムを取ります。

そして、そのジャッジに対して4名の審判員(球審、1塁審、2塁審、3塁審)がグラウンド内で集まり、4名による協議を行い、ジャッジの可否を判断します。

主のジャッジが3塁審であった場合、必ず他の3名の審判員(球審、2塁審、3塁審)はプレイを補助する役割がありますので、安心してもらったらいいですよ。

すなわち、試合を独りで審判をしているわけではなく、孤独な状況ではないんですね。

4名の審判員がグラウンドで連携し合っているからこそ、心配することはなく、実際にグラウンドでは心強く感じますよ。

私自身の失敗談になりますが、審判の経験が浅い頃の話になります。

最終回(7回裏)にランナー1、3塁の場面で、3塁線ギリギリの打球をジャッジすることになりました。

私の方へ打球が向かって来たため、のけ反りながらフェアーのコールをしたのですが、守備側のベンチからクレームがあり、審判員4名で協議することになりました。

実際ところ、球審が打球を行方を見てくれており、結果としてファールとの判定になりました。

協議後、球審より攻撃側のベンチにプレイの説明をして、事なきを得た経験があります。

その時はとてもやり切れない恥ずかしい気持ちが起こりましたが、ピッチャーが投球し次のプレイに移っていくうちに、先ほどのジャッジも引きずらなくなっていましたね。

何事も経験することで、気持ちの面でも強くなっていくと感じましたよ。

まとめ

3塁審のやるべきこと、プレイでの立ち位置や簡単な例を出して基本的な動き方をお伝えしました。

また、審判をするうえでのジャッジのポイントなど、審判のやり方についてもお話しました。

今回、3塁審の基本を解説しましたが、審判を実践するうえでの一助になれば嬉しく思います。

また、練習試合や試合での経験を多く積み、より一層、チームに貢献されることを願っております^^