少年野球の試合や練習試合を進行するためには、審判が欠かせないですね。

審判をよく見てみると、グラウンド内を走り回ってジャッジしています。

4名の審判員はお互いに連携し合って、1つ1つのプレイに対して公平なジャッジを行っています。

各審判員がお互いに連携し合っている動きをフォーメーションあるいはメカニックスといいます。

フォーメーションには、ランナーが塁を占有する仕方、およびバッターの打球で、4名の審判が各塁でのジャッジあるいは触塁をカバーする形態をとっています。

そこで今回は、私自身の経験を踏まえ、ランナー1、3塁の場合を例に挙げ、各審判の動き方について図解で説明しますね。

簡単に私の自己紹介しますと、関西圏の県軟式少年野球協会に所属して、A級ライセンス(県大会の球審、塁審ができる資格)を取得し、県内を中心に審判を行っています。

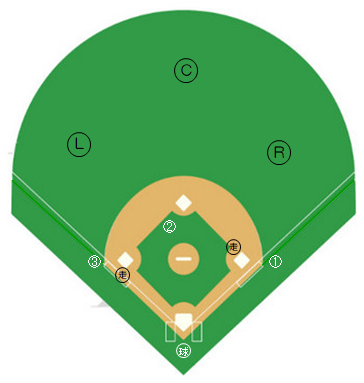

ランナーが1、3塁にいる場合

各審判の立ち位置

下図のような配置で、特徴として2塁審がダイヤモンド内に入る形態となります。

2塁審は1塁ランナーの走塁を妨害しない位置取りになっています。

3塁審はピッチャーあるいはキャッチャーからの牽制に備えて、3塁ベース近くに寄っています。

各審判の立ち位置について、詳しくは下記の関連記事を参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:少年野球の審判のやり方・動き方!1塁審の基本を解説!

👉 関連記事:少年野球の審判のやり方・動き方!2塁審の基本を解説!

👉 関連記事:少年野球の審判のやり方・動き方!3塁審の基本を解説!

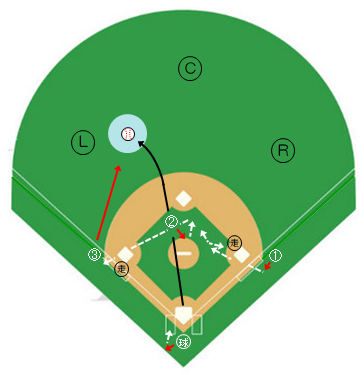

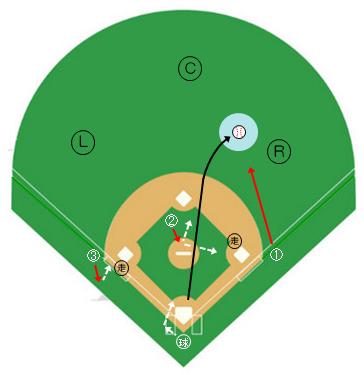

中堅手より左側の打球を3塁審が追った場合

フライの場合

・赤実線:本来の動き

・白点線:落球した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球と3塁ランナーが視野に入る位置まで移動し、タッグアップの確認に備える。タッグアップがあった場合、本塁ベースでのタッグプレイに備える。仮に落球があった場合には、3塁ランナーの本塁での触塁を確認する。さらにキャッチャー前に出て、1塁ランナーの各塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。3塁ベースを回れば、本塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

| 1塁審 | 打球と1塁ランナーが視野に入る位置まで移動し、視野を広げてタッグアップの確認に備える。落球があった場合、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認する。さらに2塁ベースに向かえば、2塁ベースへ走り、2塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

| 2塁審 | 視野を広げながら(ステップバック)し、打球の行方を追う。1塁ランナーのタッグアップがあった場合、2塁ベースでのタッグプレイに備える。落球があった場合には、1塁ランナーの2塁ベースでの触塁を確認する。あるいは2塁ベースでのタッグプレイに備える。さらに3塁ベースに向かえば、3塁ベースへ走り、3塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

| 3塁審 | かなり広範囲にわたるが、打球を追いかけ、ジャッジ(この場合、アウト・セーフ(ノーキャッチ)・フェア・ファイル)する。 ※落球があった場合、プレイが一段落するまで、その場に留まる。ダイヤモンド内に戻らない。 |

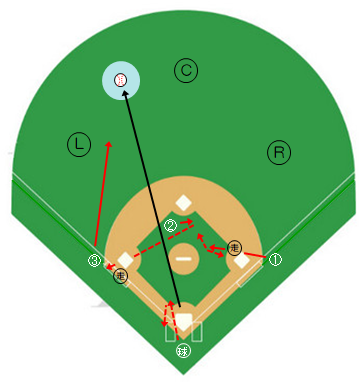

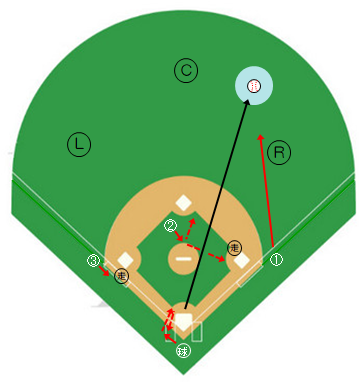

長打の場合

・赤実線:本来の動き

・赤点線:長打を確信した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球の行方を追う。長打を確信すれば、3塁ランナーの本塁ベースでの触塁を確認する。その後、キャッチャー前に出て、後続ランナーの各塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。さらに本塁ベースに向かえば、本塁ベースでのタッグプレイに備える。あるいは本塁ベースの触塁を確認する。 |

| 1塁審 | ダイヤモンド内に走り込み、1塁ランナーの2塁ベースでの触塁を確認後、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認する。バッターランナーが2塁ベースに向かえば、2塁ベースへ走り、2塁ベースでのタッグプレイに備える。2塁ベースを回れば、2塁ベースの触塁を確認し、3塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。 |

| 2塁審 | 2塁ベース近くへ寄り、1塁ランナーの2塁ベースの触塁を確認後、3塁ベースへ走り、3塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースを回れば、3塁ベースの触塁を確認する。さらに、バッターランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースを回れば、3塁ベースの触塁を確認する。 |

| 3塁審 | かなり広範囲にわたるが、打球を追いかけ、ジャッジ(この場合、長打のためフェア)する。その後、ボールと中堅手あるいは左翼手を追いかけ、プレイが一段落するまで、その場に留まる。外野奥にボールデッドゾーンがあれば、確認のうえ、ルールに従ってジャッジ(ツーベースなど)する。 ※ダイヤモンド内に戻らない。 |

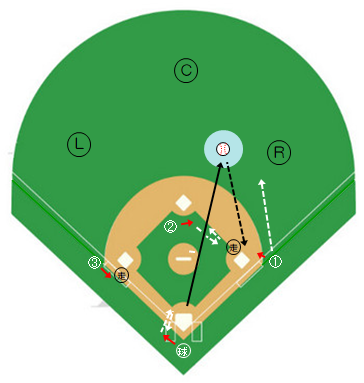

ゴロの場合

・赤実線:本来の動き

・白点線:打球を後逸した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球の行方を追う。3塁ランナーの本塁ベースでの触塁を確認する。その後、中堅手あるいは左翼手が後逸する可能性があるため、プレイが落ち着くまでグラウンド全体を見渡す。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(キャッチャー前に出て、後続ランナーの各塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。さらに本塁ベースに向かえば、本塁ベースでのタッグプレイに備える。あるいは本塁ベースの触塁を確認する)。 |

| 1塁審 | 1塁ベース近くへ寄り、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認する。少年野球では打球が強い場合には、左翼手、中堅手はレフトゴロあるいはセンターゴロを狙うことがあるため、送球に対して直角に入りジャッジに備える。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(ダイヤモンド内に走り込み、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認後、2塁ベースへ走り、2塁ベースでのタッグプレイに備える。2塁ベースを回れば、2塁ベースの触塁を確認し、3塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する)。 |

| 2塁審 | 2塁ベース近くへ寄り、1塁ランナーの2塁ベースの触塁を確認する。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(3塁ベースへ走り、3塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースを回れば、3塁ベースの触塁を確認する。さらに、バッターランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースを回れば、3塁ベースの触塁を確認する)。 |

| 3塁審 | 打球を目で追いかけ、プレイが落ち着くまで確認する。また、1塁ランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(ボールと中堅手あるいは左翼手を追いかけ、プレイが一段落するまで、その場に留まる。外野奥にボールデッドゾーンがあれば、確認のうえ、ルールに従ってジャッジする)。 ※ダイヤモンド内に戻らない。 |

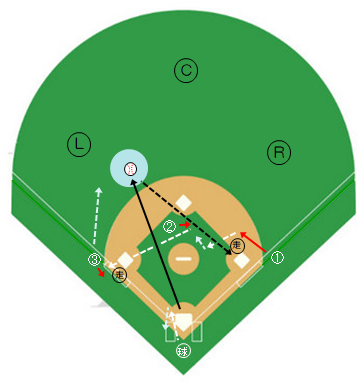

中堅手より右側の打球を1塁審が追った場合

フライの場合

・赤実線:本来の動き

・白点線:落球した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球の行方を追う。3塁ランナーのタッグアップがあった場合、本塁ベースでのタッグプレイに備える。あるいは、本塁ベースでの触塁を確認する。落球があった場合には、3塁ランナーの本塁での触塁を確認する。さらに、後続ランナーが3塁ベースを回れば、本塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

| 1塁審 | かなり広範囲にわたるが、打球を追いかけ、ジャッジ(この場合、アウト・セーフ(ノーキャッチ)・フェア)する。 ※落球があった場合、プレイが一段落するまで、その場に留まる。ダイヤモンド内に戻らない。 |

| 2塁審 | 視野を広げながら(ステップバック)、打球と1塁ランナーが視野に入る位置まで移動し、タッグアップの確認に備える。1塁ランナーのタッグアップがあった場合、2塁ベースでのタッグプレイに備える。落球があった場合には、1塁ランナーの2塁ベースでの触塁を確認する。あるいは2塁ベースでのタッグプレイに備える。さらに、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認する。 |

| 3塁審 | 打球と3塁ランナーが視野に入る位置まで移動し、タッグアップの確認に備える。落球があった場合、1塁ランナーの2塁ベースで触塁を補助的に遠目で確認する。2塁ベースを回って3塁ベースへ向かえば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

長打の場合

・赤実線:本来の動き

・赤点線:長打を確信した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球の行方を追う。長打を確信すれば、3塁ランナーの本塁ベースでの触塁を確認する。その後、キャッチャー前に出て、後続ランナーの各塁ベースでの触塁を補助的に遠目で確認し、本塁ベースでの触塁を確認する。あるいは本塁ベースでのタッグプレイに備える。 |

| 1塁審 | かなり広範囲にわたるが、打球を追いかけ、ジャッジ(この場合、長打のためフェア)する。その後、ボールと右翼手あるいは中堅手を追いかけ、プレイが一段落するまで、その場に留まる。外野奥にボールデッドゾーンがあれば、確認のうえ、ルールに従ってジャッジ(ツーベースなど)する。 ※ダイヤモンド内に戻らない。 |

| 2塁審 | 視野を広げながら(ステップバック)、1塁ランナーの2塁ベースでの触塁を確認する。その後、バッターランナーの1塁ベースで触塁を確認し、2塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースに向かえば、2塁ベースの触塁を確認する。さらに本塁ベースに向かえば、3塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。 |

| 3塁審 | 3塁ベース近くへ寄り、1塁ランナーの2塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認後、3塁ベースでのタッグプレイに備える。本塁ベースへ向かえば、3塁ベースの触塁を確認する。その後、バッターランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。さらに本塁ベースに向かえば、3塁ベースの触塁を確認する。 |

ゴロの場合

・赤実線:本来の動き

・白点線:打球を後逸した場合の動き

| 審判 | 審判の動き |

| 球審 | 打球の行方を追う。3塁ランナーの本塁ベースでの触塁を確認後、バッターランナーの1塁での触塁を補助的に遠目で確認する。その後、右翼手あるいは中堅手が後逸する可能性があるため、プレイが落ち着くまで確認する。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(後続ランナーの各塁ベースでの触塁を補助的に遠目で確認し、本塁ベースでの触塁を確認する。あるいは本塁ベースでのタッグプレイに備える)。 |

| 1塁審 | 1塁ベース近くへ寄り、バッターランナーの1塁ベースの触塁を確認する。少年野球では打球が強い場合には、右翼手、中堅手はライトゴロあるいはセンターゴロを狙うことがあるため、送球に対して直角に入りジャッジに備える。このとき、バッターランナーとの交差には十分に注意する。右翼手あるいは中堅手が後逸する可能性があるため、プレイが落ち着くまで確認する。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(ボールと右翼手あるいは中堅手を追いかけ、プレイが一段落するまで、その場に留まる。外野奥にボールデッドゾーンがあれば、確認のうえ、ルールに従ってジャッジする)。 ※ダイヤモンド内に戻らない。 |

| 2塁審 | 2塁ベース近くへ寄り、1塁ランナーの2塁ベースでの触塁を確認する。余裕があれば、バッターランナーの1塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(バッターランナーの1塁ベースでの触塁を確認後、2塁ベースでのタッグプレイに備える。3塁ベースに向かえば、2塁ベースの触塁を確認する。さらに本塁ベースに向かえば、3塁ベースの触塁を補助的に遠目で確認する)。 |

| 3塁審 | 3塁ベース近くへ寄り、3塁ランナーの本塁ベースでの触塁を補助的に遠目で確認する。1塁ランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。仮に打球を後逸すれば、長打の場合と同様な動きになる(1塁ランナーが3塁ベースを回れば、3塁ベースの触塁を確認する。その後、バッターランナーが2塁ベースを回れば、3塁ベースでのタッグプレイに備える。さらに本塁ベースに向かえば、3塁ベースの触塁を確認する)。 |

審判の動き方について、ランナー1、3塁以外におけるフォーメーションを以下の関連記事でまとめています。

参考にしてみてくださいね。

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー無し編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー1塁編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー2塁編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー3塁編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー1、2塁編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー2、3塁編〕図解!

👉 関連記事:少年野球の審判の動き方!フォーメーション〔ランナー満塁(1、2、3塁)編〕図解!

まとめ

審判の動き方について、フォーメーションあるいはメカニクスと呼ばれていることをお伝えしました。

今回は、私自身の経験を交えながら、ランナー1、3塁の場合について、各審判の基本的な動き方を図解で説明しました。

練習試合や本試合など、たくさんの実践を通して、より経験することで体得できますよ♪

繰り返し実践することが上達の早道ですね^^